Bunte Vielfalt auf dem Land

In der Luzerner Gemeinde Root haben die Stiftung Abendrot und Halter die Wohnüberbauung Wilmisberg realisiert, wo Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer sowie Mietende eine Gemeinschaft bilden. Sie profitieren von vielfältig nutzbaren Spezialräumen und einer Umgebungsgestaltung, die dazu anregt, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich im Freien zu begegnen.

Die Wohnsiedlung Wilmisberg befindet sich am Ortsrand der Gemeinde Root, die an einem Hügelkamm zwischen den Ballungsräumen Cham und Luzern liegt. Wer sich hier niederlässt, schätzt die Nähe zum S-Bahnhof sowie zur Autobahn A14. Im Alltag der Bewohnenden rückt der Verkehr jedoch in den Hintergrund: Beim südlichen Siedlungszugang verschwinden die Fahrzeuge in der Tiefgarage. Wer zu Fuss ankommt, nimmt das leise Plätschern eines Bächleins wahr. Ein asphaltierter Weg führt zwischen den bunten Holzbauten hindurch, die auf der einen Seite drei-, auf der anderen fünfgeschossig in Erscheinung treten. Von einem Balkon dringt Musik ins Freie; ein Windrad zeugt von der Bise, die an einem kalten Winternachmittag weht. Kinder tummeln sich an einem Klettergerüst, während ihre Eltern vor einem der Hauseingänge einen Schwatz halten.

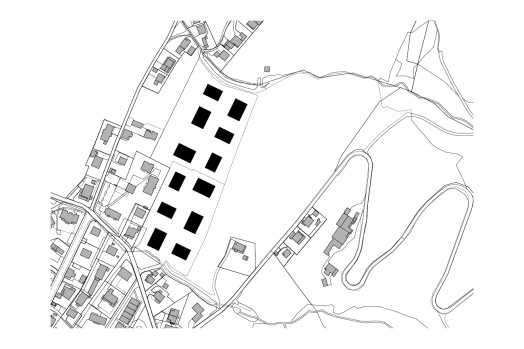

Bis vor wenigen Jahren gehörte das 20 000 Quadratmeter grosse Areal am steil abfallenden Hang zur Landwirtschaftszone. Der Umzonung lag ein Gestaltungsplan zugrunde, dessen Städtebau auf den ersten Blick schematisch wirkt: Drei parallel zum Hang angeordnete Punkthäuser alternieren mit drei weiteren, die quer dazu ausgerichtet sind. Dasselbe Muster wiederholt sich in der zweiten Häuserreihe. Kein Haus steht auf derselben Flucht wie sein Nachbargebäude. Der zweihundert Meter lange Erschliessungsraum, der zwischen dem nördlichen und dem südlichen Siedlungszugang liegt, ist segmentiert und bildet verschiedene Aufenthaltsräume aus. Die zwölf Häuser mögen in ihrem Kontext zwar gross erscheinen, doch die Zwischenräume sind es auch. Ihre Gestaltung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Einbettung in die Landschaft: «Die Topografie ist so ausgebildet, dass die Umgebung als fliessender Raum wahrgenommen wird», erklärt Theo Hagen von Vetschpartner Landschaftsarchitekten. «Dazu haben wir bewusst auf Mauern verzichtet und stattdessen mit Böschungen und natürlichen Geländesicherungen gearbeitet.» Hangabwärts gleitet der Blick über die benachbarten Ein- und Mehrfamilienhäuser bis ins Reusstal. Hangaufwärts verliert er sich im Grün der angrenzenden Felder und streift die eingestreuten Bauernhöfe.

Im Frühling 2024 sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die 130 Wohnungen eingezogen. Einige von ihnen als Mietende, andere als Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer. Denn die Überbauung wurde von Halter entwickelt und gemeinsam mit der Pensionskasse Stiftung Abendrot realisiert, wobei Halter Eigentumswohnungen für den Verkauf erstellte und die Pensionskasse ihre Wohnungen vermietet. Diese Teilung ist der Siedlung nicht anzusehen. Sämtliche Bauten zeichnen sich von aussen durch geschosshohe Schuppen aus farbig gestrichenen Holzlatten aus. Die vertikal zusammengefassten Fenster werden einseitig von einem aus der Fassade hervortretenden Element flankiert, das je nach Blickwinkel anders anmutet: Auf der einen Seite wirkt es wie eine Rahmenverbreiterung, auf der anderen greifen die Holzlatten in den Raum. «Diese Schotten schützen die angrenzenden Zimmer vor dem Lärm der Autobahn», erklärt der Architekt Domenik Prandini von Dachtler Partner. «Funktional notwendig, sind sie zu einem Gestaltungselement entwickelt worden, das die Bauten prägt.» Das Zürcher Architekturbüro konnte den von den beiden Bauträgerinnen ausgelobten Studienauftrag nicht nur aufgrund der Fassadengestaltung für sich entscheiden. Es überzeugte auch mit vielfältigen Wohnungsgrundrissen und einem Gesamtkonzept, das eng mit der Umgebungsgestaltung verknüpft ist.

Sämtliche Häuser werden über den zentralen Freiraum erschlossen, wo sie jeweils über einen gedeckten Eingangsbereich verfügen, der durch zwei massive Stützen ausgezeichnet wird. «Die Erdgeschosse enthalten zahlreiche Spezialräume, die von den Bewohnenden gemeinsam genutzt werden können», so Domenik Prandini. «Sie sind gut einsehbar und umklammern die lebendige Mitte der Siedlung.» Dazu zählen Mehrzweckräume, Waschsalons oder Gäste- und Jokerzimmer. Der angrenzende «Dorfplatz» wird durch eine Pflästerung aus regionalem Quarzsandstein akzentuiert. Im Gegensatz zu den Gemeinschaftsräumen sind die Spielgeräte im Freien dezentral angeordnet. «Die Spielelemente aus Holz sind je nach Altersklasse in Sicht- oder Rufdistanz zu den Wohnungen in den Naturraum eingebettet», sagt Theo Hagen. In der Nähe der Hauseingänge sind ein Sandkasten oder ein Brunnen zu finden, am südlichen Rand der Überbauung liegt ein Abenteuerspielplatz und eine Spielwiese, für die Erwachsenen gibt es eine frei stehende Sauna.

Das vielfältige Angebot, das den Bewohnenden ausserhalb ihrer eigenen vier Wände zur Verfügung steht, erwartet man eher in einer Genossenschaftssiedlung im urbanen Kontext als in einer Wohnüberbauung im Luzerner Mittelland. Der Impuls dafür kam von der Stiftung Abendrot, die der Gemeinschaftsbildung einen hohen Stellenwert einräumt. «Für die Realisierung des Projekts Wilmisberg haben wir einen Partner gesucht, der unsere Ideen mitträgt», blickt Jasmin Winterer, verantwortliche Projektleiterin Immobilien, zurück. «Nach Abschluss des Studienauftrags hielten wir die wesentlichen Grundsätze, unter anderem die konkreten Gemeinschaftseinrichtungen und das Ziel, einen Siedlungsverein aufzubauen, in einer Entwicklungsvereinbarung fest.» Dem Siedlungsverein gehören heute sämtliche Mietende und Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer an. Alle Parteien entrichten einen jährlichen Betriebskostenbeitrag von einem Franken pro Quadratmeter Wohnfläche. Wer will, kann die Spezialräume mitgestalten oder kümmert sich auch um deren Betrieb. Für die Umsetzung der ersten Ideen sowie für das Coaching der Vereinsmitglieder während der Startphase stellen die beiden Bauträgerinnen ein Startkapital von insgesamt 50 000 Franken zur Verfügung. «Uns war es zudem wichtig, dass die Siedlung ein einheitliches Erscheinungsbild und eine zusammenhängende Aussenraumgestaltung hat», so Jasmin Winterer. «Um dies langfristig zu gewährleisten, ist die Umgebungsfläche im gemeinsamen Besitz der Stockwerkeigentümerinnen und -eigentümer sowie der Stiftung Abendrot.»

Ein weiteres Ziel der Pensionskasse war es, bezahlbare Mieten anzubieten. Während den bunten Häusern nicht anzusehen ist, wer darin wohnt, unterscheidet sich ihr Innenleben durchaus. Diejenigen sechs auf der südlichen Parzellenhälfte enthalten 71 Mietwohnungen mit 1,5 bis 5,5 Zimmern. «Sie sind effizient und platzsparend konzipiert, aber trotz ihrer Kompaktheit gut zu möblieren und zu bewohnen», meint der Architekt Domenik Prandini. Auf der etwas grösseren nördlichen Parzellenhälfte sind 59 deutlich grosszügigere Eigentumswohnungen mit 2,5 bis 5,5 Zimmern entstanden. Im Gegensatz zu den Mietparteien konnten die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst über die Innenausstattung entscheiden.

Alle Häuser sind mit der Tiefgarage verbunden, die sich unter dem zentralen Freiraum erstreckt. Drei zusätzliche, offene Treppenhäuser schaffen eine direkte Verbindung zum Aussenraum und bringen Tageslicht ins Untergeschoss. Da die geböschten Zwischenräume der Überbauung nicht unterkellert sind, konnten sie mit Obstbäumen bepflanzt werden. Deren Früchte werden die Bewohnenden einst ernten – auch dies ein Akt, der zur Gemeinschaftsbildung beitragen soll.