Dérives dans l’enveloppe du moi

« Chacun habitera sa ‹ cathédrale › personnelle. Il y aura des pièces qui feront rêver mieux que des drogues et des maisons où l’on ne pourra qu’aimer. »

– Ivan Chtcheglov, Formulaire pour un urbanisme nouveau, 1953

« Quelle influence exerce l’architecture d’une ville sur notre autoperception psychique ? », s’interrogeaient les situationnistes parisiens après la Deuxième Guerre mondiale. « Et comment notre perception des premiers logements et pièces où nous avons vécu influence-t-elle notre vie ? », s’était demandé Marcel Proust pendant la Première Guerre mondiale. A ces questions, chacun doit trouver sa propre réponse, ici et maintenant, avec son coeur et son esprit.

Si l’on transpose nos réponses individuelles sur le plan collectif, on soulève la question suivante : dans quelles villes voulons-nous habiter ? Mais qu’est-ce qui influence le plus notre perception et notre imagination du monde : l’extérieur de la ville ou l’intérieur de nos souvenirs ?

Doit-on et peut-on planifier et orienter ces perceptions sur le plan urbanistique, faut-il construire de nouvelles villes pour libérer les gens et leur imagination, comme le soutenaient les situationnistes, ou bien la créativité individuelle est-elle suffisamment puissante pour que chacun crée une topographie de ses propres désirs dans tout environnement, comme Marcel Proust l’a montré dans A la recherche du temps perdu ?

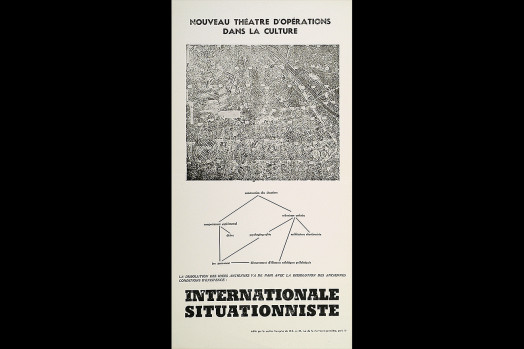

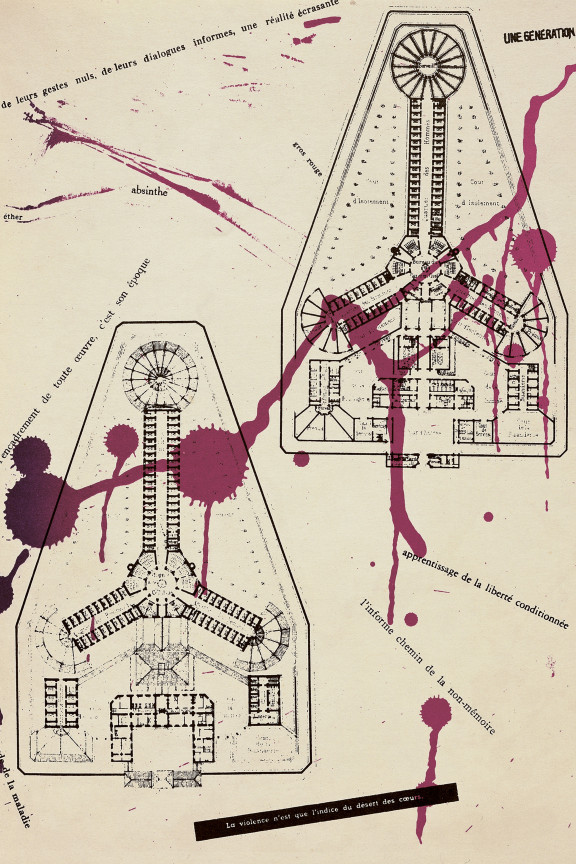

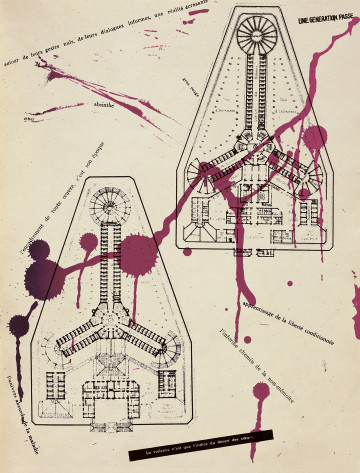

Les études urbanistiques des situationnistes ont été publiées dans des tracts qu’ils envoyaient à leur gré à des personnes qui leur importaient. Ils y polémiquaient contre les machines à habiter de Le Corbusier, qu’ils surnommaient « Le Corbusier Sing-Sing » parce que ses constructions leur rappelaient des prisons et que la vue de ses « maquettes » leur donnait une seule envie : le suicide immédiat !

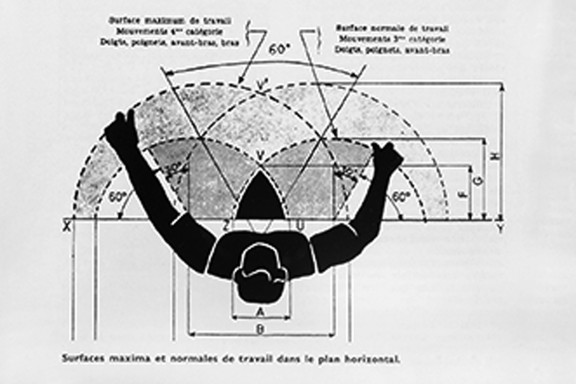

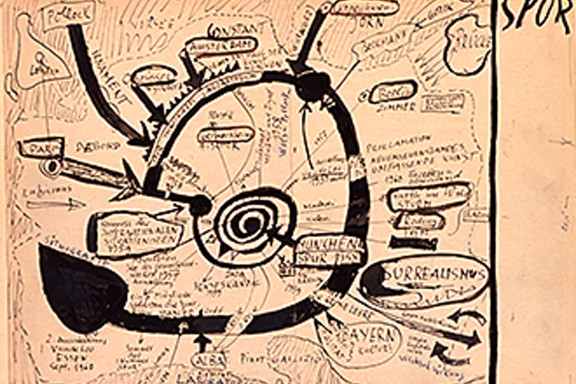

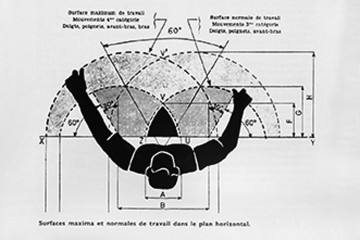

Ils avaient aussi horreur du Bauhaus de Max Bill, où la fonctionnalité célèbre le rationalisme cartésien, et où la nature et la psyché humaine sont soumises aux contraintes de la rationalité finaliste. Le peintre Asger Jorn, qui avait travaillé pour Le Corbusier en 1937 et été initié au Bauhaus par Max Bill, quitta précipitamment le mouvement au bout d’un an et forma à Alba le « Bauhaus imaginiste », un Bauhaus qui influence notre imagination, comme le montre l’exposition au Centre Paul Klee cet automne.¹

L’appel d’Asger Jorn et de ses amis situationnistes est resté lettre morte jusqu’à ce qu’il soit repris par des architectes comme Rem Koolhaas, lequel constata, lors d’un marathon de manifestes organisé à Londres par Hans Ulrich Obrist en 2009, que personne n’était cité aussi souvent que les situationnistes.² Ils représentent la dernière avant-garde véritable et sont les héros de nombreux artistes contemporains – tout en restant largement inconnus. Leur maître à penser Guy Debord vient même d’être baptisé « Christ de l’avant-garde ».³

Un riche ouvrage sur le point de paraître aborde le fait que la diversité des expériences dont les situationnistes étaient précurseurs invite encore à l’expérimentation individuelle.⁴ En effet, chacun de nous peut faire une telle expérience dans le cadre d’une psychogéographie, en s’échappant à vélo dans la périphérie de sa propre ville ! Une aventure à entreprendre au même titre que celle, suggérée par Proust, d’explorer les effets sur sa vie des pièces dans lesquelles on a grandi. A la recherche d’un temps perdu et d’une architecture perdue.

Perspectives surréelles

Autrefois, les surréalistes avaient, l’esprit rêveur, exploré le charme de la capitale française. Ils gravitaient dans le quartier des Halles où sommeillait encore le XIXe siècle. Ce réseau de passages constituait une sorte de grand magasin dans lequel on pouvait circuler, comme Charlie Chaplin sur ses patins à roulettes, et où le choc de l’ancien et du neuf assaillait la rétine des flâneurs : ils voyaient une vitrine de prothèses pour victimes de la Première Guerre mondiale et, plus loin, l’enseigne clignotante d’un opticien ou l’entrée d’un sauna aux moiteurs érotiques. Comme dans le film de Luis Buñuel, Un chien andalou, l’oeil est tranché, fendu par la perception des contraires. Dans ce choc, le siècle disparu se heurte aux instincts du présent.

Les surréalistes dégustaient donc des boissons « dada » au café Certa et essaimaient, fuyant le centre où Nadja, la muse supposément folle d’André Breton, sentait la force des prisons cachées sous les pavés parisiens et voyait une main de feu s’élever sur la Seine.⁵ Les surréalistes voulaient de nouveau célébrer le merveilleux des modernes grâce à l’association libre, comme leur enseignant secret Sigmund Freud l’avait fait si fructueusement dans le cadre de sa psychanalyse.

Ils délaissèrent ainsi le centre historique pour se diriger vers les faubourgs, hors des périmètres de sécurité. Ils déambulaient de nuit dans les décharges et les parcs, notamment celui des Buttes-Chaumont où, sur le pont dit des Suicidés, ils célébraient l’imagination du romantisme noir et se laissaient embrasser en écoutant des poèmes en prose :

« O couples ! dans votre silence un grand oiseau se profile soudain. […] Ceux qu’un seul pont unit, par exemple aux épaules, ceux qui sont tout mêlés du haut au bas du corps, ceux qui s’écoutent, ceux qui sont dissipés dans l’air du paysage, les amoureux distants, les peureux, les pressés, ceux qui se croient invisibles au fond d’un baiser sans fin […]. Promenons-nous dans ce décor des désirs. »⁶

Les surréalistes voulaient de nouveau célébrer le merveilleux des modernes grâce à l’association libre, comme leur enseignant secret Sigmund Freud l’avait fait si fructueusement dans le cadre de sa psychanalyse.

Nous nous ennuyons dans les villes !

Les situationnistes étaient en quelque sorte les héritiers des surréalistes, mais ils pensaient que cette clé de l’enchantement avait été perdue : « Nous nous ennuyons dans la ville, il n’y a plus de temple du soleil. Entre les jambes des passantes les dadaïstes auraient voulu trouver une clef à molette, et les surréalistes une coupe de cristal, c’est perdu. […] Nous nous ennuyons dans la ville, il faut se fatiguer salement pour découvrir encore des mystères sur les pancartes de la voie publique. […] Nous évoluons dans un paysage fermé dont les points de repère nous tirent sans cesse vers le passé. Certains angles mouvants, certaines perspectives fuyantes nous permettent d’entrevoir d’originales conceptions de l’espace, mais cette vision demeure fragmentaire. »⁷

Les situationnistes parisiens, « dernière caisse de résonance de la radicalité » (Jean Baudrillard), ne voulaient plus faire de l’art comme les surréalistes, considérant que les galeries et musées l’achètent, que sa puissance critique est convertie en capital et alimente la société du spectacle. Dans celle-ci, le capitalisme atteint un nouveau niveau : la marchandise devient une pure illusion que les gens consomment, isolés et atomisés dans leurs appartements équipés de réfrigérateurs et de télévisions (ou aujourd’hui devant leurs smartphones). Tel un vampire, on ne vit plus que d’images vides au lieu de sentir la vie bien remplie. La dernière forme d’art, selon eux, était de créer de nouvelles situations, de susciter la confusion au coeur des villes.

Ils buvaient ainsi quelques bouteilles de mescal avant de s’engager dans les déserts de béton pour sentir ce que ces constructions provoquaient sur leur psyché : « L’alcool nous assomma littéralement, nous faisant rouler sous une table que nous vîmes se fluidifier avant de se dissoudre dans la géométrie aberrante d’une pièce, dont nous étions devenus les ombres. […] Ce fut une véritable descente aux enfers que nos déambulations insensées, dans un ordonnancement de caserne, qui rendait l’errance et la flânerie impossibles, les murs rythmant l’ennui en répétant, angle après angle, le parcours identique de la vacuité, tandis que se faisait plus lancinante notre migraine prémonitoire. »⁸

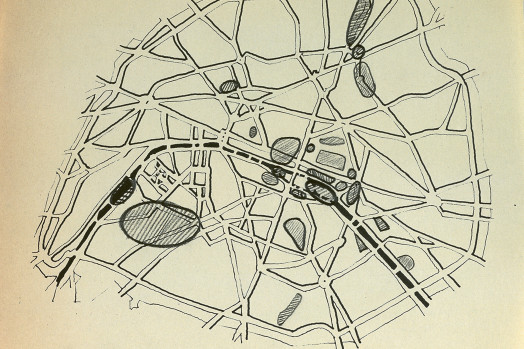

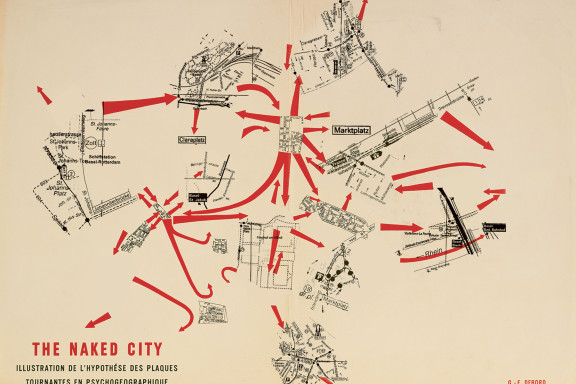

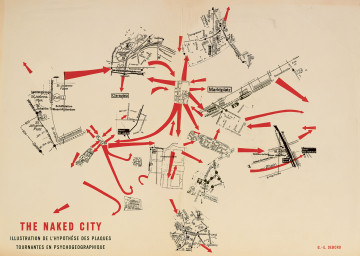

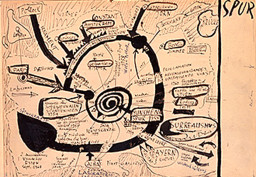

Ils appelèrent cette nouvelle recherche la « psychogéographie ». Au lieu de révéler l’association de leurs pensées sur le divan d’un psychanalyste, ils suivaient l’association de leurs pieds dans la rue pour explorer et libérer non seulement leur propre inconscient, mais aussi celui de la ville. Et si leur besoin de se libérer devenait impérieux, ils zigzaguaient en voiture dans Paris à 120 kilomètres par heure pour abandonner leurs trajets piétonniers habituels et s’immerger dans l’inconnu.

Ils se sentaient en effet repoussés dans le ghetto de Saint- Germain-des-Prés. « Du point de vue de la dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, avec des courants constants, des points fixes, et des tourbillons qui rendent l’accès ou la sortie de certaines zones fort malaisés. » Ils publièrent une carte de Paris indiquant tous les trajets effectués en un an par une étudiante. Leur rayon était aussi étroit que celui d’un prisonnier entre l’école, le domicile de la jeune fille et celui de son professeur de piano. Elle voulait échapper à cette étroitesse et trouver dans la ville des endroits et seuils de passage dans le royaume de l’imagination.

Drogues sur glissières

Les situationnistes rêvaient que l’art ne doive pas être exposé dans les musées et que les oeuvres des artistes soient transférées dans les bars et restaurants de la ville. Déguisés en policiers, ils se postaient à l’angle du Café de Flore à Paris et faisaient circuler les voitures dans le sens inverse. Ils voulaient manipuler les horaires et les destinations des trains sur les panneaux d’affichage des gares pour qu’un voyageur voulant par exemple aller de Zurich à Lucerne pour rentrer dormir chez lui arrive soudain à la gare centrale de Milan et se dise : le café est bien meilleur ici, j’y reste et je quitte femme et enfants pour y commencer une nouvelle vie.

Les odeurs et la musique, les sons et les réverbérations des pièces devaient élargir la psyché à l’instar de drogues.

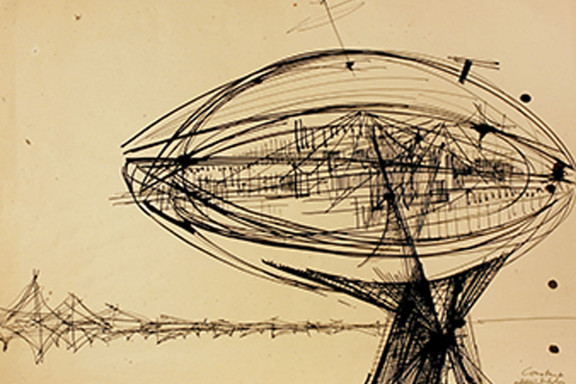

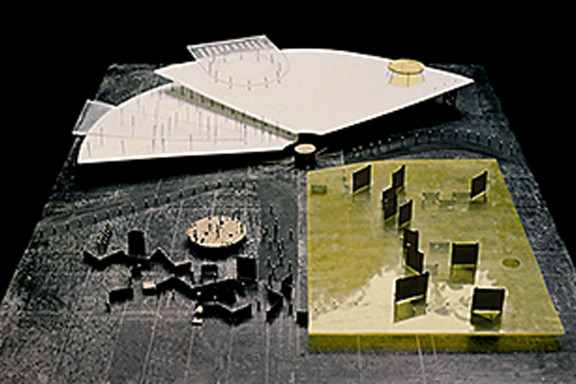

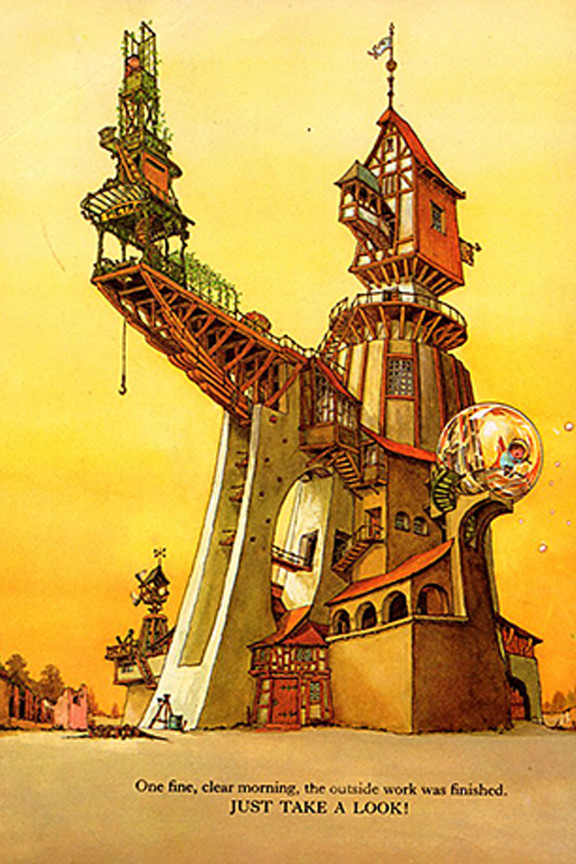

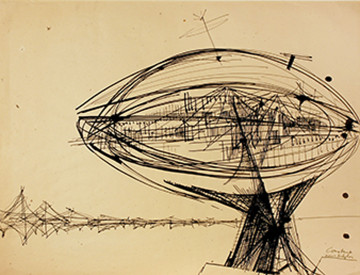

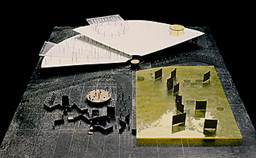

Parmi eux, l’architecte Constant a essayé d’établir un nouveau réseau pan-européen de constructions visionnaires à partir de leurs études psychogéographiques : New Babylon. Comme Ivan Chtcheglov l’avait suggéré dans son Formulaire pour un urbanisme nouveau, Constant voulait construire des maisons qui se déplacent sur glissières la nuit pour que l’on puisse subitement se réveiller sur une plage bretonne et non dans la rue Madame à Paris. Et il a conçu d’énormes sculptures architecturales censées influencer directement l’imagination des habitants et les « faire mieux rêver ». Des pièces riches en stimulations érotiques, d’autres où l’on succombe à ses rêves sensuels. Les odeurs et la musique, les sons et les réverbérations des pièces devaient élargir la psyché à l’instar de drogues.

« Les deux maisons-labyrinthes sont constituées par […] la salle sourde, revêtue de matériel isolant ; la salle criarde aux couleurs vives et aux sons écrasants ; la salle des échos (jeux d’émetteurs radiophoniques); la salle des images (jeux cinématographiques) ; la salle de la réflexion ; la salle du repos ; la salle de jeux (influences psychologiques des jeux érotiques), la salle de la coïncidence, etc. Un séjour de longue durée dans ces maisons a l’effet bénéfique d’un lavage de cerveau.»⁹

Mais contrairement aux approches similaires de Yona Friedman, d’Archigram ou de Superstudio, Constant prévoyait un labyrinthe que chacun puisse constamment modifier lui-même, et non pas un plan directeur mettant à disposition un « Fun Palace » dans le style de Cedric Price où les gens pourraient simplement consommer des expériences.¹⁰ Toute personne devait être un artiste ! Une sorte d’anarchie des gens créatifs qui modifient et influencent l’enveloppe architectonique et adaptent leurs souhaits à tout moment pour créer un espace intérieur du monde résolument nouveau, comme le résume Peter Sloterdijk : « Les néo-Babyloniens caracolent dans les jardins suspendus de la folie – combattants, co-géniaux, co-délirants. New Babylon veut produire un paradis artificiel sous forme d’un jardin suspendu planétaire pour mutants à la créativité permanente. »¹¹

La maison des Barbapapa

A Nanterre, les situationnistes ont déclenché les événements parisiens de Mai 68 avec des tracts sur « la misère sexuelle en milieu étudiant » et dirigé le comité d’occupation de la Sorbonne. Ils inscrivirent leurs slogans comme « Ne travaillez jamais ! » ou « Sous les pavés, la plage » sur les murs de Paris. Ces derniers devinrent des pages du traité révolutionnaire de Guy Debord, La Société du spectacle¹², que l’on pouvait parcourir en allant au travail pour lire les slogans de la résistance. La grève générale et la révolution ont certes échoué, mais avec le recul, Debord constata, non sans fierté : « Nous avons fait danser Paris. » Leurs idées furent reprises par des livres qui ont marqué mon enfance : Barbapapa de Talus Taylor et Annette Tison, qui avaient fait leurs études d’architecture en France, et Le Merveilleux Chef d’oeuvre de Séraphin de Philippe Fix.

La famille Barbapapa est évacuée d’une ancienne maison vouée à la démolition. En échange, les Barbapapa reçoivent un appartement dans un immeuble moderne. Ils s’y sentent piégés et s’échappent à la campagne. Ils se défendent contre les bulldozers qui les poursuivent, se servant de fruits pour confectionner des bombes qui collent aux rouages des engins. Enfin libres, ils peuvent construire la maison de leurs rêves : chaque enfant a une chambre qui est moulée en sable sur le corps de Barbapapa. La maison ne comporte aucun angle, seulement des formes arrondies. Chaque pièce jouit d’une atmosphère propre. Barbidur peut faire du sport et utiliser des haltères, Barbibul observer les étoiles au télescope, Barbalala diffuser les sons de ses instruments avec des tuyaux d’orgue.

Cette forme de vie a laissé son empreinte sur mes rêves. Aujourd’hui encore, je rêve régulièrement d’une maison idéale dans un paysage dégagé, avec des angles arrondis et, au centre, une piscine dont le plafond peut s’ouvrir grâce à des mécanismes coulissants. Elle évoque à la fois les villas des premiers films de James Bond et les illustrations des livres des Barbapapa. Comme j’aimerais pouvoir y vivre !

Dans le lit de Proust

Quant à moi, j’ai grandi dans un immeuble en bordure de forêt à Witikon à côté de Zurich. Aujourd’hui encore, l’architecture de cet immeuble structure ma psyché et mon image de la famille. Ma chambre près de celle des parents, un long couloir avec la salle de bain, puis un séjour avec cuisine donnant sur un petit jardin. Tout en angles et en arêtes, exactement à l’inverse de la maison des Barbapapa. Mais je reste attaché à cette image. Même si elle n’était pas ronde, ma chambre devenait, au fil des jeux, un radeau sur une mer houleuse, une grotte de dinosaures ou un stand de Formule 1 paré pour un changement de pneus.

Cette force poétique des espaces sur les enfants a été étudiée par Marcel Proust. Il a ainsi écrit les trois mille pages de son roman A la recherche du temps perdu dans son lit, il avait tapissé de liège les murs de la chambre pour que le bruit de la ville ne le dérange pas dans cette recherche. Dès le début du roman, le narrateur s’endort et tournoie dans le temps et l’espace ; une belle femme naît de sa côte et il ne sait plus où il se trouve à son réveil. Dans une chambre d’hôtel au bord de la mer, dans la maison de sa tante, dans la chambre de son enfance ? Tout d’abord, il n’a qu’un souvenir fragmentaire de la maison de vacances de son enfance à Combray. Ensuite, après avoir goûté un morceau de madeleine trempée dans une infusion de tilleul, la maison et toutes ses pièces lui apparaissent, « et j’entends la rumeur des distances traversées ».

Quand il dort par la suite dans des chambres inconnues, il éprouve de l’anxiété. Le plafond est trop haut, il se sent perdu. Proust décrit cela avec des phrases qui donnent le vertige et font peu à peu perdre des yeux le rapport avec la chambre par un débordement de subordonnées et d’adjectifs dans la syntaxe :

« Chambres d’hiver

où

quand on est couché,

on se blottit la tête dans un nid

qu’on se tresse avec les choses les plus disparates :

un coin

de l’oreiller,

le haut

des couvertures,

un bout

de châle,

le bord

du lit,

et un numéro

des Débats roses,

qu’on finit par cimenter ensemble

selon la technique des oiseaux

en s’y appuyant indéfiniment ;

et où,

le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée,

on dort

dans un grand manteau d’air

chaud et fumeux,

traversé des lueurs des tisons

qui se rallument,

sorte d’impalpable alcôve,

de chaude caverne

creusée au sein de la chambre même,

zone ardente et mobile

en ses contours thermiques,

aérée de souffles

qui nous rafraîchissent la figure

et viennent des angles,

des parties voisines de la fenêtre

ou éloignées du foyer

et qui se sont refroidies. »¹³

Comment pourrait-on alors construire de tels espaces-phrases ? Des espaces où l’on perd le rapport central à son moi pour recueillir de nouvelles impressions comme, autrefois, les situationnistes lors de leurs dérives ? Paradoxalement, ce ne sont pas forcément des constructions postmodernes dans la lignée de Constant, mais peut-être d’anciennes visions et maisons qui reprennent vie.

La maison en tant que tombe

Depuis trois ans, la maison de ma grand-mère est vide – c’est une laide construction en béton à laquelle j’attache pourtant de beaux souvenirs. En m’appuyant contre le garage, j’y ai appris à faire du monocycle. Des poules gloussaient dans le jardin, à la grande irritation des voisins. Et des plantes s’épanouissaient dans la serre. Mon grand-père avait dissimulé l’architecture en béton derrière d’affreux plafonds en bois. Mais je les oublie parce que ma grand-mère préparait une fabuleuse semoule à la cannelle dans la cuisine intégrée juste avant que je parte explorer une jungle dans le garage avec mon cousin. Par leur imagination, les enfants peuvent élargir les espaces dans l’invisible et vivre dans des univers que les architectes n’auraient jamais imaginés.

La maison est donc vide depuis des années, depuis que ma grand-mère est décédée à la table de la cuisine un matin, alors que le café fumait sur la plaque électrique. Je me sens encore proche d’elle dans ce vide et ce froid de la mort. Je l’ai revue couchée sur son lit après sa mort. Dans mes souvenirs de cet autre monde lointain de Richterswil. Et je me demande : la construction d’un étage supplémentaire étant désormais autorisée dans cette zone à bâtir, quel genre de maison de rêve devrait-on y bâtir ?

Mais peut-être, ce n’est qu’une idée, peut-être qu’il n’y a rien de plus triste que d’envisager de telles maisons de rêve. Non pas parce que l’on ne peut pas se les permettre. Mais parce que la maison rêvée est purement une illusion spatiale qui nous fait croire que nous pouvons bien nous installer dans la vie – alors que nous refoulons toute pensée à la maison de rêve et de deuil véritable, la tombe. En effet, si la technique et la statique nous permettent de maîtriser et concevoir à notre gré l’espace, elles nous laissent impuissants face au temps qui passe.

La maison de mes rêves

La maison de mes rêves, elle ne se trouve pas au bord de la mer, elle ne doit pas non plus être entourée d’une étendue neigeuse scintillante qui fasse ressortir le confort et la chaleur intérieurs, elle ne requiert ni piliers ni colonnes, ni promenoir ni balustrades de balcons surplombant généreusement un jardin paradisiaque, non : la maison de mes rêves n’a nul besoin d’un architecte, mais doit être habitée par les bonnes personnes.

Le dimanche, ma grand-mère doit être dans la cuisine et préparer ses tortellini maison. Mon grand-père devrait encore dessiner ses plans à cette table qui se trouve maintenant dans mon deux-pièces, et menuiser cette autre table intégrant des compartiments pour les couverts, les crayons et les photos jaunies d’anciennes amies. Mais il ne dessine plus. Il n’est plus de ce monde. Comment puis-je aménager cette maison en maison de mes rêves tout en portant le deuil de ceux qui devraient l’habiter, mais ne le peuvent plus ?

La maison de mes rêves n’a nul besoin d’un architecte, mais doit être habitée par les bonnes personnes.

Le rêve échappe à la loi du temps. En rêve, ils continuent tous de vivre, mes amis, mes proches, mes modèles, mes amies. Dans le rêve, tous les espaces-temps se superposent. Des images d’enfance prédominent souvent. Le philosophe français Gaston Bachelard, dont le livre La Poétique de l’espace¹⁴ devrait être lu avant de faire construire sa maison (rêvée), a décrit à quel point les sentiments de l’enfance se condensent dans le rêve et dans la maison. La maison devient coquille et mère : elle fait écho aux sons d’autrefois, quand la mère cognait les assiettes ou lavait la salade dans la cuisine. Chaque chambre est une grotte dans cette coquille de l’éternelle marée où l’écume des jours et le sel des nuits solitaires bruissent simultanément.

En sécurité à la ferme de Grand-Mère Donald

Oui, autrefois, le facteur m’apportait la maison de mes rêves toutes les semaines. Je dégringolais trois étages, la poitrine collée à la rampe d’escalier, avant de prendre le courrier, de remonter l’escalier quatre à quatre, de déchirer le paquet et d’en sortir le contenu : le coffre-fort de Picsou ou la ferme de Grand-Mère Donald. Le supplément bricolage du Journal de Mickey. Les ciseaux faisaient « couic couic », mes doigts se couvraient de colle. De pli en pli, le papier se métamorphosait en ferme de Grand-Mère Donald, habitée par Riri, Fifi et Loulou, entourée de vaches et d’arbres.

Mais j’étais si excité que les arbres se pliaient et que la maison trônait, penchée, dans ma chambre. Renzo Ganz, le frère de Bruno Ganz, habitait chez nous à l’époque. Nous avions repeint l’appartement en rose. Lors d’une fête, les acteurs de Peter Stein étaient venus chez nous après avoir présenté l’oeuvre de Shakespeare au théâtre Stadthof 11: elle s’ouvrait dans une pièce d’un blanc lumineux où les acteurs surplombaient le public pour commencer à jouer. Par un couloir, on accédait à la scène suivante : dans la pièce étaient répartis les arbres dont le héros amoureux avait gravé l’écorce du nom de sa bien-aimée et dont l’odeur chatouillait nos narines – Rosalinde.

Rosalina : c’est ainsi que se prénomme ma mère. Après la première, tous sont venus faire la fête chez nous. Toute la soirée, Bruno Ganz s’est tenu au seuil de la cuisine. Cette position au seuil m’a accompagné toute ma vie, dans toutes les caves et salles de bars illégaux. Je me surprenais toujours à ne pas vouloir m’avancer sur la piste de danse, mais à tout observer depuis le seuil. Réconforté par ce souvenir.

Dans la tour de Séraphin

Il était longtemps de bon ton de se moquer des illusions de sécurité des acquéreurs de maisons individuelles. Mais honnêtement, j’aimerais, comme dans le livre d’enfants Le Merveilleux Chef- d’oeuvre de Séraphin, construire une gigantesque maison-tour de rêve au milieu de la ville, avec des créneaux étincelants et des constructions en bois audacieuses. Aussi haute que mes désirs.

Mais la maison de Séraphin fut cernée par des spéculateurs qui bâtissaient des gratte-ciel et rétrécissaient de plus en plus l’espace libre. Finalement, ils envoyèrent la police pour chasser Séraphin et son ami Plume de la maison. Tous deux s’enfuirent de plus en plus haut. Jusqu’au dernier étage. Et à l’arrivée des policiers, ils prirent quelques marches et les ajoutèrent à l’escalier. Quatre marches. Ils les gravirent. Ensuite, ils reprirent la marche la plus basse et la placèrent en haut. Et ainsi de suite. Ils se déplacèrent donc sur leurs quatre marches en prenant de plus en plus de hauteur. Quatre marches portées par le désir de liberté, flottant dans le ciel, s’évadant à l’air libre, sous le regard envieux des policiers.

Ce n’est pas la haine envers ceux qui s’offrent la maison de leurs rêves qui guérit les blessures de nos désirs, mais seulement la certitude qu’on ne peut réaliser sa maison rêvée qu’en s’échappant par l’imagination. Qu’on peut seulement habiter sa propre tête, cette tête avec toutes ses pièces, issues de couloirs et recoins de cuisine, avec ses chambres et tous les amis, avec ses cuisines et des grands-mères qui préparent des tortellini le dimanche. Un espace au-delà du temps.

Dérive dans la périphérie

Pour explorer cet espace au-delà de tous les espaces, je dérive donc en psychogéographe dans la ville. Je suis sensible à la douceur féminine de places et de rues qui évoquent Ida, Gertrude, Berthe. A la lumière jaune de la pleine lune, je sens déjà croître des seins auxquels je tête la force de la Voie lactée. La pluie fait gonfler les fleuves. Je prends le train de bonne heure, bottes de pêcheur aux pieds, et j’arrive dans le Toggenbourg, ce « long accord mineur à travers l’histoire du monde » (Peter Weber). Son « faiseur de temps » fait apparaître brumes et vapeurs dans le paysage, derrière les immeubles de Wattwil. Je glisse déjà au fil d’un affluent de la Thur, curieusement baptisé « Steinenbach » (ruisseau de pierres). Les ombres des truites filent à travers l’eau. La mouche de la canne à pêche s’envole. Un poisson monte à la surface comme mon propre désir et fait frémir la canne.

Je reprends mon chemin à la hâte. Dans la verdure sombre. On n’y distingue plus ni vallée ni immeubles. Les arbres me fouettent de leurs branches. Mon pied dérape sur le sol argileux. Un tourbillon m’incite à y jeter mon appât. L’eau du rivage fait disparaître les caniveaux de la ville. Je chancelle entouré de vert et de bleu. Un héron s’envole. J’entends déjà un murmure. Une immense cascade de désirs, les ombres de truites s’agitent dans le bassin. Les pierres mènent-elles, telles des marches, à un bar de la Langstrasse ?

Le moi n’est chez lui que lorsqu’il sort de lui-même.

La ville et ses voluptés se dissolvent ici dans l’écume des jours. La forêt devient une ville et la ville une forêt. Le seuil de chaque courant devient un seuil de rue qui élargit la conscience. Suis-je en train d’entrer en chancelant dans un bar ? Ou de boire l’eau de la ville ? La canne à pêche frémit, une truite se montre, reluisante comme un passage piétons au clair de lune. Je ne sais plus où je suis. Est-ce le grésillement d’une poêle dans la Gertrudstrasse ? Non, c’est une cascade. La ville est-elle devenue un fleuve des désirs et des pulsions ?

L’écume dissout tout, je glisse sur des rails dans le train pour Zurich, comme dans les maisons de Constant, et les murs de la ville retiennent l’eau des désirs. Les angles de l’appartement sont poncés par l’eau, mon bureau flotte comme un radeau sur le fleuve, mais ce radeau est mon lit dans ma chambre d’enfant, long de presque quatre mètres, un lit sur lequel je pouvais faire des roulades sans penser au capital qui créait ces pièces ; je fais des roulades en passant devant la tour Eiffel, dont l’envie d’atteindre le ciel a inspiré aux situationnistes le rêve de la faire exploser une nuit reculée de 1950, mais cette aspiration ne cesse jamais, elle m’accompagne en dehors de Zurich, sur mon vélo, le long du fleuve, entre les constructions angulaires qui se courbent dans mon délire, car mes propres souhaits sont si puissants qu’ils dépassent toutes les frontières que l’architecture leur impose, dans les rêves et rêveries qui nous libèrent tous des paradigmes de l’avant-garde et des paragraphes des plans cadastraux. Le moi n’est chez lui que lorsqu’il sort de lui-même.

Dans le bruissement de la cascade, j’entends un poème d’Arthur Rimbaud :

« Assez vu. La vision s’est rencontrée à tous les airs. Assez eu. Rumeurs des villes, le soir, et au soleil, et toujours. Assez connu. Les arrêts de la vie. – O Rumeurs et Visions ! Départ dans l’affection et le bruit neufs ! »

L’enveloppe de nos maisons se dissout alors dans le fleuve des souvenirs de notre propre enfance et le désir de nouvelles villes. Si, comme des escargots, nous voulons nous réfugier dans la vieille coquille, nous remarquons l’horreur et, sous le choc de la beauté, inventons une nouvelle ville, la ville de nos rêves où la vapeur parfumée des tortellini de ma grand-mère embue les fenêtres et fait disparaître la maison d’en face pour faire place à une ville que nous pouvons découvrir chaque nuit, pour autant que nous suivions nos désirs au-delà des seuils du conscient, en tant que psychogéographes de notre propre désir qui fait éclater toute enveloppe.

Liste des sources

- Bauhaus imaginista, Centre Paul Klee, 20.9.2019–12.1.2020.

- In Girum Imus Nocte. L’Internationale situationniste : 1957–1972, catalogue de l’exposition au Musée Tinguely, Stefan Zweifel, Juri Steiner et Heinz Stahlhut (éd.), Editions JRP Ringier, Zurich 2006.

- Mehdi Belhaj Kacem, « Tombeau pour Guy Debord », in DIAPHANES no 6/7, Spectres de l’avant-garde, Berlin / Zurich 2019.

- Psychogeografie, Anneke Lubkowitz (éd.), paraît en octobre chez Matthes & Seitz, Berlin.

- André Breton, Nadja, NRF, Paris 1928.

- Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Editions Gallimard, Paris 1926.

- Gilles Ivain, « Formulaire pour un urbanisme nouveau », 1953, in Ivan Chtcheglov Ecrits retrouvés, établis et présentés par Jean-Marie Apostolidès et Boris Donné, Allia, Paris 2006.

- Raoul Vaneigem, Le chevalier, la dame, le diable et la mort, Le Cherche midi, Paris 2003.

- Constant, « Description de la zone jaune », in Internationale situationniste no 4, juin 1960.

- Simon Sadler, The Situationist City, MIT Press, Cambridge 1998.

- Peter Sloterdijk, Sphères III – Ecumes, traduit par Olivier Mannoni, Editions Buchet-Chastel, Paris 2005.

- Guy Debord, La Société du spectacle, Editions Gallimard, Paris 1992.

- Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Editions Gallimard, Paris 1999.

- Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Presses universitaires de France, Paris 1961.