Die Peripherie gibt es nicht.

Ein Blick auf die Entwicklung der Agglomeration und Strategien für deren Urbanisierung.

Das Phänomen des Suburbanen ist gleichzeitig mit jenem des Urbanen entstanden: Bereits in der Antike kennzeichnete ein unscharf begrenzter Bereich den Übergang der Stadt zur umliegenden Landschaft. Dieser Bereich wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts als potenzielle Alternative zur überdichteten und verschmutzten industriellen Grossstadt entdeckt, aber auch als Ort, wo man billig Menschen ansiedeln konnte, die sich keine Stadtwohnung zu leisten vermochten.

Gesichter der Peripherie

Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und der damit zusammenhängenden Migration vom Land in die Stadt wuchsen in ganz Europa die Städte stark und überwiegend unkontrolliert an. Die urbane Peripherie frass sich in weite Areale um die Stadtzentren, wucherte entlang der Verkehrsinfrastrukturen, der Bahngleise und Ausfallstrassen, und vereinnahmte sowohl Dörfer als auch landwirtschaftliche Flächen. Die Gartenstadtbewegung von Ebenezer Howard versuchte dieses Phänomen in bessere städtebauliche und soziale Bahnen zu lenken, spielte aber zugleich eine proaktive Rolle. So wandte sich Raymond Unwin, Architekt, Stadtplaner und angesehene Galionsfigur des Garden City Movement, in seinemBuch «Town Planning in Practice» von 1909 gegen die Überbauung von freier Landschaft durch wild und teilweise auch eng zusammengewürfelte Häuser, die offensichtlich von keinerlei Besorgnis um die gemeinschaftlichen Bedürfnisse der Bewohner geleitet wurde. Selbst die ansonsten fortschrittsbegeisterte «Charted’Athènes» von 1942 und deren Wortführer Le Corbusier machten das konzeptlose und unkontrollierte städtische Wachstum des Maschinenzeitalters für das Chaos der zeitgenössischen Städte verantwortlich und attackierten die suburbanen Ansiedlungen.

Mit den Stadterweiterungen von Paris, Barcelona und Berlin hatte das 19. Jahrhundert bereits eindrucksvoll vorgeführt, dass auch bislang nie da gewesene Entwicklungsschübe der Grossstädte durch ausgesprochen urbane Massnahmen aufgefangen zu werden vermochten: So verwandelte sich etwa Berlin nach den Leitlinien von James Hobrecht von einer Stadt mit 525 000 Einwohnern in eine Metropole von 2 Millionen Menschen. Gleichwohl setzte die Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts das Einfamilienhaus mit Garten als Miniatur und Surrogat des aristokratischen Schlosses sowie des grossbürgerlichen Landhauses durch, und zwar weitestgehend ohne städtebauliche Skrupel. Die frühen Vorstädte wie Hampstead Garden Suburb bei London von Barry Parker und Unwin, Riverside bei Chicago von Frederick Law Olmsted und Calvert Vauxoder Coral Gables bei Miami von George Edgar Merrick waren überwiegend exklusiv, aber auch unverwechselbar und sowohl landschaftlich als auch stadträumlich von höchster Qualität.

Was in ihrer Folge entstand, war eher gleichförmig und ubiquitär; und zwar ganz gleich, ob opulent oder billig.

Im unglücklichen Zusammenspiel politischer, soziologischer, technokratischer und marktwirtschaftlicher Kräfte explodierten die Städte in fragmentierte periphere Ansiedlungen, die nicht länger besonnen aus dem verdichteten Zentrum herauswuchsen, sondern es mit aufgelockerten und grösstenteils labyrinthischen Strukturen belagerten. In diesen Strukturen wohnen heute in Europa etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, andernorts sogar noch mehr.

Die Zeiten, als ausserhalb der Stadt nur die Ärmsten der Armen in trostlosen Häusern oder Baracken unmittelbar neben stinkenden und lärmenden Fabriken wohnten, sind längst vorbei. Heute ist die Agglomeration, vertraulich Agglo abgekürzt, eine verwirrende Mischung von Gartenstädten, Einfamilienhausgruppen, Gartenkolonien, Schlafsiedlungen, Bürogebäuden, Kleinindustrie, leerstehenden, unter- oder umgenutzten Fabriken, Gewerbekomplexen, Einkaufszentren, Sportbauten, Logistiklagern. Und allgegenwärtigen gewaltigen Infrastrukturen. Sie stehen auch weiterhin unterstarkem Entwicklungsdruck und sind die grosse Chance, aber auch das Sorgenkind der zeitgenössischen Stadtplanung.

Strategien für die Urbanisierung der Agglomeration

Was muss getan werden, um das Aschenputtel der europäischen Urbanisation in eine begehrenswerte Prinzessin zu verwandeln? Zuallererst ihre Nutzung sorgfältig ausbalancieren. Ein Grossteil des schlechten Rufs der Peripherie ist ihrer Monofunktionalität geschuldet: Schlafsiedlungen, Fabrikkomplexe, Gewerbegebiete und Einkaufsmeilen liegen meist starr voneinander getrennt. Das Gegenteil ist anzustreben: eine Mischung von Nutzungen, die sämtliche Bedürfnisse der Bewohner erfüllt und aus Funktionsinseln lebensfähige und lebensfrohe Quartiere macht.

Diese Nutzungen müssen so eng beieinanderliegen, dass sich die Menschen leicht zwischen ihnen bewegen können. Die fahrig gestreute Agglomeration muss verdichtet werden. Allerdings nicht masslos und nicht überall und nicht beliebig. Wenn etwa Hauszeilen aus den 1950er-Jahren, die unzeitgemäss locker angeordnet, aber in sich gut proportioniert sind und angenehme Freiräume einfassen, rigide aufgestockt werden, werden ihre Qualitäten zerstört, ohne substanziell mehr Bewohner aufzunehmen. Nicht jedes Grundstück eignet sich für eine Bebauung; wenn es etwa so stark emissionsbelastet ist, dass der Architektur, um einigermassen bewohnbar zu sein, aus Gründen des Lärmschutzes abweisend geschlossene Strassenfassaden aufgezwungen werden, mit Fenstern, die nichtgeöffnet werden dürfen. Und Hochhäuser dürfen nicht dort entstehen, wo zufällig gerade Platz oder ein Investor da ist, sondern ausschliesslich an städtebaulich bedeutsamen Stellen.

Verdichtung, auch kluge und angemessene, verlangt nach Kompensation. Diese bieten die Freiräume. Doch nicht die unwirtlichen Brachen sind gemeint, nicht die diffusen Restflächen, von denen es in der Agglomeration mehr als genug gibt, sondern Strassen, Plätze, Garten- und Parkanlagen. Sie müssen zusammenhängend entworfen und sorgfältig gestaltet werden. Sie müssen sogar, wo immer es geht, zeitlich vor den Häusern geplant werden. Die Häuser sind privat, die Freiräume gemeinschaftlich. Sie bilden das räumliche, aber auch und vor allem das soziale Rückgrat einer Nachbarschaft. Deswegen haben sie Vorrang. Ihn zu gewähren, ist keineswegs nur Ausdruck sozial beseelter Selbstlosigkeit: Die Freiräume werten auch die angrenzenden Liegenschaften auf.

Wenn es Strassen, Plätze, Grünanlagen gibt und diese gut funktionieren, brauchen die Gebäude sie nicht in ihrem Inneren nachzuäffen, wie es seit Jahrzehnten die Einkaufszentren tun und nun zunehmend auch die neuen Bürokomplexe, die neben Arbeitsplätzen auch Fitnesscenter, Kaffeebar und Restaurant in verglasten Atrien andienen. Derlei hybride Anlagen sind Surrogate dessen, was die Stadt ungleich besser, lebendiger und übrigens auch effizienter bietet. Die Agglomeration offeriert kaum genuin öffentliche urbane Annehmlichkeiten; genau da sollte ihre Aufwertung ansetzen.

Tatsächlich müssen die wirren Nutzungs- und Baukonglomerate der Peripherie in möglichst eigenständige urbane Nachbarschaften verwandelt werden, ihrerseits untereinander und mit dem Stadtzentrum vernetzt. Das ist nur durch eine Planung möglich, die nicht an den Eigentumsgrenzen halt macht. Die Einzelarchitekturen, die mittlerweile auch am Stadtrand anspruchsvoll entstehen, setzen attraktive Akzente, helfen aber strukturell wenig.

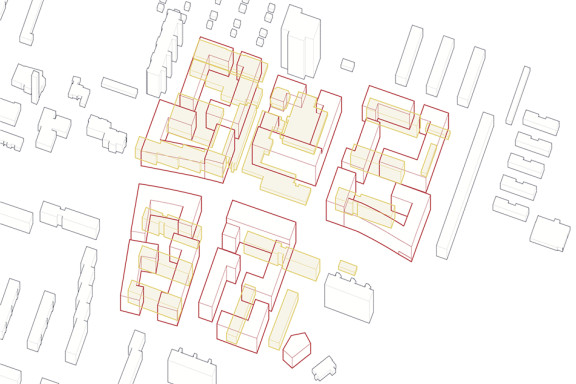

Was die Agglomeration dringend braucht, sind übergreifende städtebauliche Entwürfe, die präzise und konkret sind.

Nur sie können den Entwicklungsrahmen bilden, der die Neubauten ebenso zur Geltung kommen lässt wie die bestehenden Baustrukturen. Nur sie können funktionale, ökonomische und soziale Synergien fruchtbar werden lassen. Nur sie können aus dem belanglosen Nebeneinander von Gebäuden, Freiräumen und Verkehrsinfrastrukturen ein spannungsvolles urbanes Ganzes schaffen.

Solche grenzüberschreitenden Planungen sind nicht von ungefähr rar. Sie brauchen einen politischen Anwalt, der sie mit Blick auf das Gemeinwohl initiiert, verantwortet und durchsetzt: jenseits von administrativen Festlegungen und Partikularinteressen. Und sie erfordern grosses städtebauliches Können, nicht zuletzt weil sie sich nicht hinter schwammigen planerischen Abstraktionen verstecken dürfen, sondern neben funktionalen und technischen ausgesprochen konkrete räumliche, ja ästhetische Festlegungen treffen müssen.

Das urbane Ganze wird die Spezifik der Areale, aus denen sich die Agglomeration zusammenfügt, nicht ausradieren und auch nicht vereinnahmen. Eine moderne Stadt ist kein homogenes Gebilde, sie ist eine Komposition unterschiedlicher Elemente. Die Elemente können und müssen so verschieden sein wie die Epochen und Umstände, die sie hervorgebracht haben. Sie dürfen aber nicht so verschieden sein, dass sie keinerlei Gemeinsamkeiten und keinen Zusammenhang zeigen.

Genau das aber droht der Agglomeration. Ihr planloses Wuchern hat zu einem Sammelsurium von Nutzungen und Architekturformen geführt, die es zu ordnen und zu beruhigen gilt. Das ist umso anspruchsvoller, als es nicht darum gehen kann, alles abzureissen und neu zu bauen. Aus wirtschaftlichen, aber auch aus ökologischen und nicht zuletzt aus kulturellen Gründen muss vielerorts mit dem Bestand gearbeitet werden. Es gilt also, sorgfältig abzuwägen, wovon man sich verabschieden darf, um es durch Besseres zu ersetzen und dadurch auch eine neue städtebauliche Qualität zu erreichen, und was erhalten und eventuell umgenutzt oder umgebaut werden soll. Wie vorteilhaft Letzteres sein kann, zeigen die revitalisierten Industrieanlagen, die vielerorts geschmeidige Funktionalität mit identitätsstiftendem Charme verbinden.

Phantombild eines urbanen Quartiers

Die Neuordnung muss darauf ausgerichtet sein, in der Agglomeration Stadtquartiere zu schaffen. Der Begriff wird neuerdings viel gebraucht. Nachdem jahrzehntelang bei grösseren neuen Bauvorhaben nur von Überbauungen, Arealen, Gebieten und Siedlungen die Rede war, werden sie nun vielerorts als Quartiere bezeichnet, um ihnen die Aura einer Urbanität zu verleihen, die nicht selten leeres Versprechen bleibt. Was muss ein Ort bieten, um das Versprechen tatsächlich einzulösen?

Zunächst: einen ausgewogenen Nutzungszusammenhang. Überwiegend wird es um Wohnhäuser gehen. Dazu Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, aber auch Läden und Kinos. Und durchaus auch Arbeitsorte: Büros, Manufakturen, möglicherweise kleine Fabriken. «Doppelt so viele Wohnungen wie Arbeitsplätze» ist ein stabiler Richtwert. Idealerweise werden die Bauten weder monofunktional sein noch auf eine bestimmte Nutzung exakt zugeschnitten, sondern im Erdgeschoss gemeinschaftliche Einrichtungen aufnehmen und überhaupt jenes Mass an Neutralität aufweisen, das Anpassung und Wandel erfordert.

Ein Quartier ist keine Schlafsiedlung und auch kein Arbeitsgetto, sondern ein Stadtfragment. Ein Quartier ist idealerweise eine kleine Stadt in der grossen.

Tatsächlich muss die Grösse eines Quartiers überschaubar sein, und die Wege zwischen seinen Orten müssen kurz sein. Es gibt keine festen Regeln, wohl aber Orientierungswerte: Alles, was man zum täglichen Leben braucht, sollte in zehn Minuten zu erreichen sein, also in einem Umkreis von etwa 500 Metern. Um sich selbst zu tragen, benötigt ein Quartier die kritische Bevölkerungsgrösse von ungefähr 10 000 Menschen. Diese müssen, um auf eine beschränkte Fläche zu passen, zusammenrücken: Ein Quartier braucht Dichte.

Mit seiner urbanen Umgebung wird es sich vernetzen, gleichwohl benötigt es einen klar erkennbaren Plan. Dieser wird an die bestehenden Strukturen anbinden, aber eine eigene Gestalt besitzen und neben Anschlusspunkten auch Grenzen: nicht physische, sondern ästhetische. Die Geometrie des Strassenmusters muss in sich konsistent sein: ganz gleich, ob orthogonal oder gekurvt, ob hierarchisch oder homolog. Ebenso konsistent müssen Ausführung und Ausstattung der öffentlichen Räume, der Strassen und Plätze sein: die Bodenbeläge, die Bürgersteige, die Vorgärten, die Einfriedungen, aber auch die Strassenbeleuchtung, die Sitzbänke und sämtliche übrigen Möblierungselemente. Sie machen den Stadtraum nicht nur benutzbar und einladend, sondern auch charakteristisch. Das Stadtviertel wird zu einem architektonischen Wurf.

Doch nicht nur das Strassenmuster muss schlüssig erscheinen, auch die Architekturen müssen miteinander verwandt sein. Freilich gehören zu einem funktional gemischten Quartier auch besondere Bauten, in allererster Linie die gemeinschaftlichen. Doch die Mehrzahl der Gebäude muss den Zusammenhalt im Quartier physisch erkennbar machen und verbildlichen, vor allem mit den Fassaden. Sie bilden die Schnittstelle zwischen privatem Wohnen (oder Arbeiten) und öffentlichem Leben. Sie sind das Gesicht der Häuser und, in ihrer Summe, jenes des Quartiers.

Unbedingt braucht ein Quartier ein gemeinschaftliches Zentrum: einen Platz. Auch ein Anger oder ein Park, selbst eine besondere Strasse vermögen diese Aufgabe zu erfüllen. Das Zentrum hat funktionale Gründe: Einrichtungen wie Wochenmarkt oder Festveranstaltungen benötigen einen geeigneten Raum. Es hat aber auch und vor allem symbolische Gründe:

Die kleine Gemeinschaft braucht einen Ort, wo sie zusammenkommen, sich darstellen, sie selbst sein kann. Einen Ort der Identifikation.

Die Peripherie wie das Zentrum?

Spätestens hier liesse sich einwenden: Überschaubare, wiedererkennbare Quartiere, lebenswerte Plätze, Alleen und Gärten mit hoher Aufenthaltsqualität, ruhig gestaltete Häuser, würdige Gemeinschaftsbauten – sind die vorgeschlagenen Strategien nicht identisch mit jenen, die im Stadtzentrum, in der kompakten, historisch gewachsenen Stadt umgesetzt werden sollten? In der Tat: Sie sind es. Zwar ist in der Agglomeration die Ausgangslage eine andere, anspruchsvollere als jene der kompakten Stadt, aber das Ziel ist hier wie dort das gleiche: eine gut funktionierende, attraktive und in jeder Hinsicht nachhaltige urbane Umwelt.

Diese urbane Umwelt verdient die Peripherie genauso wie das Zentrum. Sie wird dort anders sein, aber nicht schlechter. Die moderne Stadt bietet unterschiedliche Orte, doch jeder dieser Orte muss qualitativ gleichwertig sein: funktional, sozial und ästhetisch. Nur wenn das gelingt, wird die moderne Stadt auch einer modernen, gleichgestellten, gerechten und zukunftsfähigen Gesellschaft entsprechen.